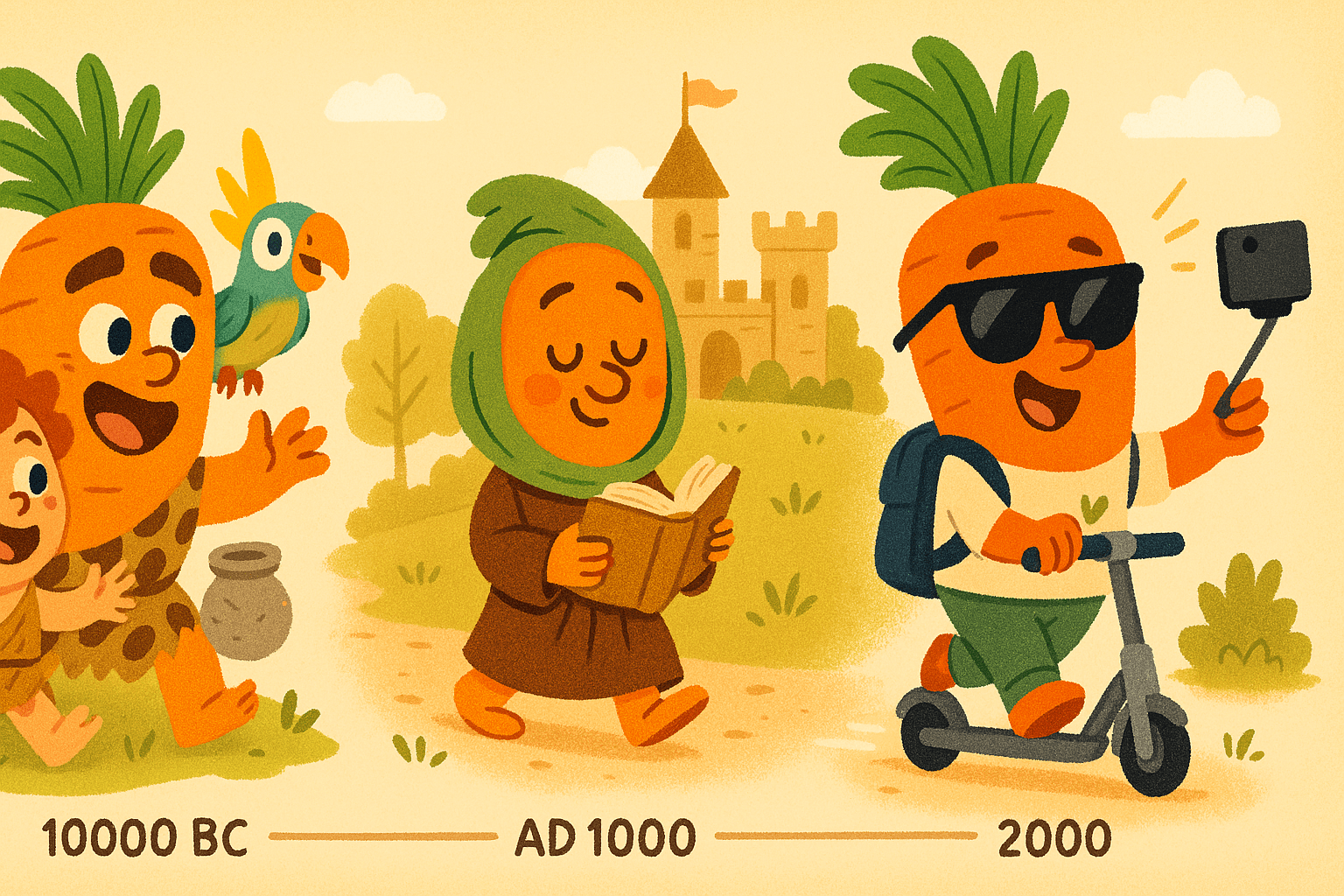

L’histoire du végétarisme en Suisse, de l’Antiquité à nos jours

Dans l’imaginaire collectif, la Suisse est souvent associée aux paysages alpins, aux fromages, au chocolat et à une tradition culinaire généreuse impliquant fréquemment des plats à base de viande. Pourtant, derrière ces clichés, le végétarisme possède une histoire fascinante qui s’est développée sur plusieurs siècles. Cet article vous propose un voyage à travers le temps pour découvrir les origines de la pensée végétarienne en Suisse, depuis les pratiques alimentaires de l’Antiquité jusqu’au mouvement contemporain. Nous verrons comment l’histoire de ce pays, marqué par diverses influences culturelles et religieuses, a progressivement ouvert la voie à des régimes alimentaires plus respectueux de l’environnement et du bien-être animal.

1. L’Antiquité en Suisse: entre traditions celtes et influences romaines

1.1 Les premiers habitants et leur alimentation

Longtemps avant la naissance de la Confédération suisse, le territoire était peuplé par des tribus celtes, notamment les Helvètes. Les recherches archéologiques montrent que ces populations cultivaient principalement:

- Des céréales comme l’orge, l’épeautre et le blé

- Des légumineuses, dont notamment quelques variétés de pois et de fèves

- Des fruits et légumes sauvages comme les baies, les glands et certaines racines

- Du bétail, pour le lait et la viande, associé à la chasse

Il est certain que ces populations n’étaient pas végétariennes au sens strict, car la chasse et l’élevage représentaient des ressources alimentaires importantes. Néanmoins, par nécessité, la consommation de viande n’était pas quotidienne et restait relativement modeste comparée à d’autres époques plus récentes. Les céréales, les légumineuses et les plantes sauvages assuraient une grande partie des apports caloriques.

1.2 L’influence romaine

Avec la conquête romaine dès le Ier siècle av. J.-C., la gastronomie locale commença à intégrer de nouveaux ingrédients et de nouvelles techniques agricoles. Les Romains apportèrent par exemple:

- Des méthodes de culture plus avancées pour la vigne et les oliviers

- De nouveaux légumes (salades, radis, oignons)

- Des herbes aromatiques variées utilisées pour assaisonner les plats

Cela transforma progressivement les habitudes alimentaires du territoire helvète. Les écrits antiques mentionnent souvent la présence de plats riches en légumes, céréales et légumineuses. Cependant, l’alimentation omnivore restait la norme, soutenue par une forte tradition agrarienne.

2. Le Moyen Âge et la Renaissance: la lente transformation du rapport à la nourriture

2.1 Le rôle de la religion et des jours de jeûne

Au Moyen Âge, la Suisse est marquée par une forte emprise de la religion catholique, puis par la Réforme protestante dans certaines régions comme Genève ou Zurich. Les pratiques de jeûne et d’abstinence (notamment l’interdiction de manger de la viande certains jours) ont joué un rôle indirect dans l’adoption, temporaire, de repas végétariens. Les fidèles se tournaient alors vers:

- Des plats à base de poisson (les jours où la viande était interdite mais pas le poisson)

- Des potages et soupes de légumes

- Des céréales et des légumineuses comme le pois et la fève

Ces habitudes alimentaires n’étaient pas fondées sur des principes éthiques liés à la protection des animaux, mais plutôt sur des obligations et interdits religieux.

2.2 Les foisonnantes influences de la Renaissance

À la Renaissance, de nouveaux produits arrivèrent en Europe grâce aux échanges commerciaux. S’ils impactèrent surtout les élites, on assista à l’introduction de légumes comme la tomate, le poivron, ou encore de nouveaux types de haricots. Bien que la Suisse restât largement rurale, ces nouveautés modifièrent peu à peu les pratiques culinaires.

Néanmoins, l’idée d’un régime entièrement végétal restait marginale. Les premiers écrits prônant un rejet de la viande pour des raisons de santé ou de bien-être animal demeuraient l’apanage de quelques penseurs isolés, principalement en Italie, en France ou en Angleterre. Il faudra attendre encore quelques siècles pour voir des pionniers suisses aborder la question.

3. Les prémices d’une pensée végétarienne au tournant des Lumières

3.1 L’influence de la philosophie des Lumières

Le XVIIIe siècle, ère des Lumières, voit naître une myriade d’idées novatrices sur la raison, la science et la morale. Des philosophes tels que Voltaire, Rousseau et d’autres explorent la notion de compassion envers tous les êtres vivants. Jean-Jacques Rousseau, né à Genève, nourrit un intérêt pour la nature et une vision d’un retour à la simplicité primitive. Même si Rousseau n’était pas végétarien, ses réflexions sur l’état de nature et la corruption des mœurs ont ouvert la voie à des débats éthiques plus larges au sein de sociétés valaisannes et genevoises à la fin du XVIIIe siècle.

3.2 L’émergence d’un discours sur la santé et la diète

Dans le même temps, la médecine commence à se développer et certains praticiens s’interrogent sur les vertus d’une alimentation à base de végétaux. On voit paraître des ouvrages traitant de la diététique et vantant la diminution de la consommation de viande, considérée comme lourde et source de problèmes digestifs. Même si ces précurseurs ne recommandent pas forcément d’éliminer complètement la viande, ils posent les jalons d’une réflexion centrée sur la santé, encore discrète mais grandissante.

4. La naissance des premières sociétés végétariennes suisses

4.1 Le XIXe siècle, siècle des réformes et du progrès

Le XIXe siècle est marqué par d’importants changements socio-économiques: l’industrialisation, l’urbanisation croissante et la modernisation de la société. Sur le plan intellectuel, la Suisse vit au rythme du bouillonnement européen. Les idées pacifistes, hygiénistes et réformatrices commencent à circuler, faisant peu à peu germer un intérêt pour le végétarisme.

Dans plusieurs pays d’Europe, des sociétés végétariennes naissent. La Suisse, proche de l’Angleterre et de l’Allemagne où la question du végétarisme prend de l’ampleur, n’est pas en reste. Les premiers groupes informels se réunissent pour échanger sur des méthodes diététiques et des principes éthiques.

4.2 La première société végétarienne de Suisse

C’est à la fin du XIXe siècle que la première société végétarienne suisse voit le jour. Dans les années 1880-1890, des pionniers inspirés par les mouvements étrangers se réunissent pour diffuser l’idée que l’on peut vivre sainement sans consommer de chair animale. Ces groupes, souvent de taille modeste, s’organisent autour de réunions, de conférences et d’articles de journaux pour exposer leurs idées.

Parmi les figures marquantes, on retrouve des médecins, des pasteurs protestants et des intellectuels convaincus que la santé du corps et de l’esprit passe par un régime restreignant ou éliminant la viande. Certains soulignent déjà l’impact environnemental et le gaspillage de ressources engendrés par l’élevage intensif.

5. L’essor du végétarisme au XXe siècle

5.1 L’influence des mouvements hygiénistes

Le début du XXe siècle voit fleurir des mouvements hygiénistes qui encouragent un mode de vie sain: bains de soleil, cures thermales, activité physique en extérieur. Dans cette lignée, le végétarisme est perçu comme un moyen de se purifier et de maintenir un équilibre entre le corps et l’esprit.

Les publications spécialisées se multiplient, insistant sur la prévention des maladies par l’alimentation. Des médecins mettent en avant un lien entre la consommation excessive de viande et l’émergence de problèmes tels que la goutte, l’obésité ou encore des troubles digestifs. Cette nouvelle approche médicale participe à faire connaître le végétarisme au grand public, même si les adeptes sont encore peu nombreux.

5.2 La naissance de restaurants végétariens comme Hiltl

Un moment clé de l’histoire du végétarisme helvétique est la fondation de Hiltl à Zurich en 1898. Reconnu par le Guinness World Records comme le plus ancien restaurant végétarien d’Europe, cet établissement a joué un rôle déterminant dans la visibilité du végétarisme en Suisse. Hiltl propose depuis plus d’un siècle une cuisine entièrement dépourvue de viande et a su séduire aussi bien les végétariens que les amateurs de plats originaux.

Au fil des décennies, d’autres restaurants végétariens voient le jour dans les grandes villes suisses, comme Genève, Lausanne ou Bâle. Les gérants cherchent autant à faire redécouvrir des spécialités locales revisitées sans viande que des plats exotiques. Cette diversité culinaire constitue un atout majeur pour la popularisation du régime végétarien dans le pays.

5.3 L’impact des guerres et des crises économiques

Durant les deux guerres mondiales et pendant certaines crises économiques, la population suisse, comme celles d’autres nations européennes, fait face à des pénuries alimentaires. La consommation de viande diminue, souvent par contrainte. Ainsi, un grand nombre de familles se tournent vers des plats à base de pommes de terre, de céréales, de légumes et de légumineuses.

Même si ce végétarisme forcé n’est pas motivé par une prise de conscience éthique, ces périodes laissent parfois une empreinte positive: les recettes sans viande se multiplient dans la culture gastronomique helvétique. Fritures de légumes, galettes de céréales, ou encore potées à base de choux et de haricots deviennent des plats fréquemment cuisinés.

6. La seconde moitié du XXe siècle: éveil écologique et nouvelles motivations

6.1 Les années 1960-1970: la vague hippie et l’émergence de valeurs alternatives

Avec le mouvement hippie, la culture de paix et de respect de la nature émerge dans de nombreuses régions d’Europe et d’Amérique du Nord. En Suisse, malgré une mentalité souvent perçue comme plus conservatrice, ces idées trouvent un écho parmi la jeunesse et les milieux intellectuels.

Le végétarisme se développe alors sous de nouveaux angles:

- La protestation contre la violence et la guerre, perçue comme un tout cohérent avec la non-violence envers les animaux

- Une volonté de retour à la terre et à des modes de production agricole moins dépendants de la chimie et de l’élevage industriel

- Le développement de coopératives alimentaires et de jardins communautaires où l’on cultive soi-même ses légumes

Lors des marchés urbains et des foires artisanales, il devient plus courant de trouver un stand proposant des recettes végétariennes, reflétant l’évolution des mentalités.

6.2 Les années 1980-1990: la montée de l’écologie politique

Dans la Suisse des années 1980, les partis écologistes gagnent en influence. Les questions environnementales occupent de plus en plus la scène publique, et l’on commence à s’interroger sur l’empreinte écologique de la production de viande. Plusieurs facteurs encouragent alors le développement du végétarisme et d’autres régimes réduisant la consommation de chair animale:

- Les rapports scientifiques alertant sur la pollution générée par l’élevage intensif

- Les campagnes de certaines associations dénonçant la souffrance animale

- L’apparition d’ouvrages grand public reliant alimentation et protection de la planète

Cette dynamique se traduit aussi par l’ouverture de magasins bio et d’épiceries spécialisées où l’on trouve des produits à base de soja, du seitan et d’autres alternatives protéiques. Les villes suisses commencent à accueillir des salons et conférences consacrés à la santé, au bien-être animal et aux régimes végétariens ou végétaliens.

7. Le végétarisme en Suisse contemporaine

7.1 Swissveg et autres associations

Aujourd’hui, le mouvement végétarien en Suisse est organisé autour de plusieurs associations, dont Swissveg (anciennement Association suisse pour le végétarisme). Ces organisations ont pour mission:

- D’informer le public sur les bénéfices d’une alimentation sans viande

- D’initier des campagnes de sensibilisation à l’impact écologique et éthique de nos choix alimentaires

- De diffuser des recettes et des conseils pratiques pour faciliter la transition vers un régime végétarien

Les adhérents sont de plus en plus nombreux et participent à des événements comme la Journée mondiale du végétarisme, des foires vegan, ou encore des conférences mettant en avant les retombées positives d’une réduction de la consommation de viande.

7.2 Une demande croissante pour les produits végétariens

Depuis le début des années 2000, on observe un réel essor de l’offre végétarienne et végane dans les supermarchés et les restaurants de tout le pays. Les grandes enseignes suisses proposent désormais des gammes variées de produits substituts de viande (tofu, tempeh, seitan) et de laits végétaux (soja, amande, avoine, riz).

Dans les villes, de nouveaux établissements 100 pour cent végétariens ou véganes ouvrent régulièrement. Même certains restaurants traditionnels y vont de leur menu végétarien, voire végan, pour répondre à la demande florissante de clients soucieux de leur santé et de l’environnement.

7.3 L’évolution des mentalités et des statistiques

Selon des estimations récentes, le nombre de végétariens et de flexitariens (personnes qui réduisent leur consommation de viande sans l’exclure totalement) est en hausse constante. Des sondages indiquent qu’une part notoire de la population suisse est prête à diminuer sa part de protéines animales pour des raisons écologiques, éthiques ou de santé.

Les Suisses sont également sensibles aux enjeux de l’agriculture durable. Les débats parlementaires et les campagnes de votation abordent fréquemment la question de la protection des sols, des eaux, de la biodiversité et du bien-être animal. Ainsi, le végétarisme est de moins en moins perçu comme un phénomène marginal.

8. Spécificités régionales et diversité culinaire en Suisse

8.1 Quand la cuisine traditionnelle s’adapte

La Suisse est un pays plurilingue, et chaque région possède ses spécialités. On peut ainsi trouver dans le Tessin des recettes méditerranéennes axées sur l’huile d’olive et la polenta, tandis qu’en Suisse alémanique, les céréales, les pommes de terre et les choux sont très présents. Dans le canton de Vaud, on connaît la soupe aux choux, initialement préparée avec du porc, mais qui se décline désormais en version végétarienne en remplaçant la viande par des épices et des aromates.

8.2 Les festivals culinaires et la gastronomie végétarienne

Chaque année, de plus en plus de festivals et d’événements gastronomiques mettent l’accent sur la cuisine sans viande. Ces rendez-vous permettent aux chefs et aux restaurateurs de rivaliser de créativité pour prouver que le végétarisme peut rimer avec gourmandise.

On voit émerger des:

- Stands de burgers végétariens à base de légumineuses

- Buffets colorés de salades composées

- Desserts revisités sans œufs et sans produits laitiers, grâce à des alternatives végétales innovantes

Cette dynamique contribue à la reconnaissance d’un savoir-faire culinaire végétarien helvétique qui séduit les Suisses comme les visiteurs étrangers.

9. Facteurs de succès et défis pour le futur

9.1 Les soutiens institutionnels

Le mouvement végétarien a pu compter sur l’appui de certains médecins, diététiciens et personnalités publiques. Plusieurs campagnes institutionnelles encouragent la population à manger plus de fruits, de légumes et de céréales complètes pour préserver sa santé et l’environnement.

9.2 Les freins socioculturels

Malgré ce soutien grandissant, des réticences persistent chez certaines personnes pour lesquelles la viande fait partie intégrante de la culture culinaire et du patrimoine suisse. Les fromages, la charcuterie et les plats de montagne restent fortement ancrés, et la démocratisation du végétarisme se heurte à ces traditions.

9.3 Les perspectives

Pour l’avenir, les défis sont multiples:

- Rendre l’alimentation végétarienne accessible à tous, y compris dans les cantines scolaires et les établissements publics

- Poursuivre la recherche et le développement sur les alternatives végétales

- Continuer de sensibiliser le public aux enjeux écologiques, éthiques et de santé

La Suisse est un pays particulièrement attentif à la qualité des produits et au respect des normes. Cette rigueur pourrait constituer un terreau fertile pour l’expansion de solutions végétariennes plus variées et abordables.

10. Conclusion

De l’Antiquité à nos jours, l’histoire du végétarisme en Suisse est celle d’une lente évolution, nourrie par la rencontre de multiples influences culturelles, religieuses et intellectuelles. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une terre historiquement dédiée à la nourriture végétale, les Helvètes ont progressivement développé un savoir-faire culinaire original, où les légumes, les céréales et les légumineuses jouent un rôle déterminant.

Les périodes de crise et de pénurie, la montée de la conscience écologique et la mise en avant de la santé ont tous contribué à faire émerger un mouvement aujourd’hui solidement ancré. Les associations comme Swissveg et la présence de restaurants végétariens emblématiques, à l’image de Hiltl, témoignent de l’essor continu de cette démarche.

Perçue autrefois comme marginale, l’alimentation végétarienne conquiert désormais un public de plus en plus large. La Suisse, forte de sa tradition d’ouverture et de recherche de qualité, s’avère bien placée pour continuer de promouvoir et d’innover dans le domaine végétarien. Au fil des décennies, le régime sans viande a su se forger une place légitime dans le panorama culinaire national, reflétant à la fois la diversité culturelle du pays et l’évolution des mentalités en faveur d’une consommation plus responsable et respectueuse de la vie sous toutes ses formes.