Cuisiner les légumes oubliés : topinambour, panais, pâtisson…

Les légumes oubliés ont fait un grand retour dans la cuisine de ces dernières années. On redécouvre avec plaisir des variétés comme le topinambour, le panais ou encore le pâtisson, qui ont été délaissées au profit de légumes plus populaires et faciles à trouver en grandes surfaces. Pourtant, ces produits hors du commun regorgent de vertus insoupçonnées et de saveurs étonnantes. Dans une alimentation végétarienne (et plus largement dans une alimentation équilibrée), ils offrent une nouvelle palette de goûts et de textures. Dans cet article, partons à la rencontre de ces “vieux” légumes afin d’apprendre comment les préparer, quels sont leurs atouts nutritionnels et pourquoi ils valent la peine de se frayer à nouveau une place dans nos assiettes quotidiennes.

Qu’est-ce qu’on appelle “légumes oubliés” ?

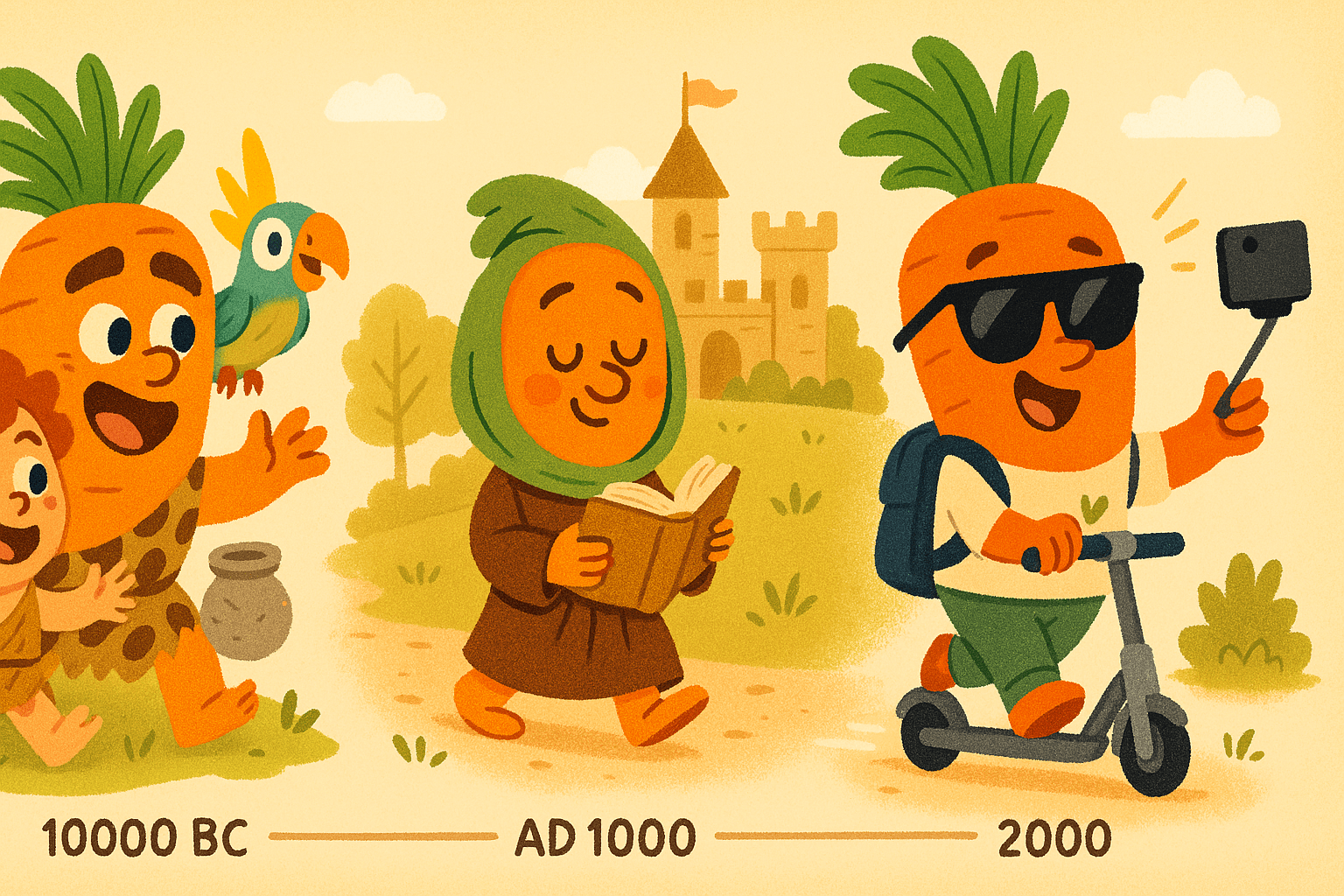

Le terme “légumes oubliés” désigne des variétés consommées autrefois, mais qui ont progressivement disparu ou sont devenues plus rares dans le commerce. Les raisons de cet abandon sont multiples : certains légumes étaient associés à des périodes de guerre ou de famine (on pense souvent au topinambour ou au rutabaga), d’autres ont été supplantés par des cultures plus rentables ou ont souffert d’un manque de promotion. Aujourd’hui, à l’ère du bio et du local, ces légumes anciens sont en pleine renaissance. On les voit réapparaître dans les marchés paysans, dans les paniers de producteurs, et même sur les cartes de certains restaurants gastronomiques. Redécouvrir et cuisiner ces légumes oubliés est non seulement une façon de varier les plaisirs et de proposer de nouvelles saveurs, mais aussi de perpétuer des traditions culinaires régionales et de soutenir la biodiversité agricole.

Le topinambour

Le topinambour, également appelé “artichaut de Jérusalem”, est un tubercule originaire d’Amérique du Nord. Introduit en Europe au XVIIe siècle, il a été très populaire jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, où il fut souvent consommé en raison de la pénurie de pommes de terre. Après la guerre, le topinambour a été peu à peu laissé de côté, jugé trop rustique ou associé à des temps difficiles. Aujourd’hui, il revient sur le devant de la scène.

Propriétés nutritionnelles

Le topinambour est riche en inuline, une fibre prébiotique qui favorise une bonne santé intestinale. On lui attribue également une bonne teneur en vitamines (B et C) et en minéraux (fer, potassium, phosphore). L’inuline a un léger effet sucrant, ce qui peut conférer au topinambour une saveur douce et un discreet goût d’artichaut. Pour les personnes surveillant leur apport en sucre, c’est un aliment intéressant car l’inuline ne provoque pas de pic glycémique brutal.

Conseils de préparation

Les topinambours se cuisinent de diverses manières : rôtis, en velouté, sautés ou même crus en carpaccio. Avant de les préparer, il est conseillé de les brosser sous l’eau pour enlever la terre. Leur peau est fine, on peut donc la laisser si les tubercules sont bien lavés. En revanche, si vous préférez les peler, faites-le avec un économe ou un couteau à lame fine en retirant le moins de chair possible.

Idées de recettes

- Velouté de topinambours : faites revenir un oignon, ajoutez vos topinambours en morceaux puis couvrez de bouillon de légumes. Laissez mijoter avant de mixer, et terminez avec un filet de crème végétale (par exemple de la crème de soja).

- Topinambours rôtis : coupez-les en quartiers, arrosez-les d’huile d’olive, salez, poivrez, parsemez d’herbes de Provence, puis enfournez à 180°C pendant 30 minutes environ. Servez en accompagnement d’une poêlée de champignons ou d’une belle salade verte.

- Purée de topinambours : faites cuire les tubercules dans l’eau bouillante, écrasez-les, ajoutez un peu de crème et d’ail si vous le souhaitez. Vous obtiendrez une purée onctueuse au goût légèrement sucré.

Le panais

Le panais figurait sur bon nombre de tables européennes durant le Moyen Âge. Fin, blanchâtre, sa forme rappelle celle d’une carotte. Après l’arrivée de la pomme de terre au XVIe siècle, le panais a perdu progressivement en popularité. Aujourd’hui, ce légume racine connaît un renouveau dû à son goût prononcé et à ses qualités nutritionnelles.

Propriétés nutritionnelles

Le panais est une excellente source de fibres alimentaires. Il apporte également une bonne quantité de vitamines (notamment C et E) et de minéraux (magnésium, potassium). Son indice glycémique est un peu plus élevé que celui de la carotte, mais il reste tout à fait compatible avec une alimentation saine, surtout associé à d’autres légumes.

Au niveau du goût, le panais a une saveur douce, légèrement sucrée, qui peut rappeler la noisette. Sa texture devient fondante après cuisson et s’intègre aussi bien dans des soupes que dans des plats mijotés ou des purées.

Conseils de préparation

Comme la carotte, le panais peut être consommé cru (râpé dans une salade, par exemple) ou cuit. Il est souvent plus savoureux lorsqu’il est rôti au four, ce qui fait ressortir ses sucres naturels. Avant de le cuisiner, lavez-le ou pelez-le si sa peau vous semble trop épaisse. Coupez-le en tranches ou en bâtonnets pour le cuire uniformément.

Idées de recettes

- Soupe panais-pommes : mariez la douceur du panais et la légère acidité de la pomme. Faites revenir un oignon, ajoutez les panais et les pommes en morceaux, couvrez de bouillon et laissez mijoter. Mixez pour obtenir un velouté sucré-salé.

- Panais rôtis au miel : pelez et découpez le panais en bâtonnets, badigeonnez d’un mélange d’huile d’olive, de miel et d’herbes fraîches (thym ou romarin), puis enfournez à 180°C pendant 20 à 30 minutes. Servez avec une céréale complète et une sauce au yaourt.

- Purée de panais et pomme de terre : faites cuire ensemble vos panais et vos pommes de terre, écrasez-les avant d’ajouter un peu de beurre ou une alternative végétale, assaisonnez d’un soupçon de muscade. Une purée plus douce et parfumée qu’une simple purée de pommes de terre.

Le pâtisson

Le pâtisson est une variété de courge à l’apparence particulièrement originale : de forme ronde, légèrement aplatie, avec un contour festonné, on le désigne parfois sous le nom de “couronne impériale”. Le pâtisson peut être blanc, jaune ou vert selon les variétés. Son goût est doux, proche de la courgette, et il gagne à être cuisiner jeune pour que sa chair reste tendre et délicate.

Propriétés nutritionnelles

Le pâtisson, comme les autres cucurbitacées, est modérément calorique et riche en eau. Il contient des fibres, des vitamines (A, C) et des minéraux (magnésium, potassium). Sa haute teneur en eau, combinée à une faible présence de glucides, en fait un légume particulièrement léger et rafraîchissant. Il est également plein d’antioxydants (notamment grâce à la vitamine C), bénéfiques pour l’organisme.

Conseils de préparation

On peut cuisiner le pâtisson de différentes manières : farci, en gratin, cru râpé (si la peau est bien tendre) ou braisé. Pour choisir un pâtisson, assurez-vous qu’il soit ferme, sans tache ni meurtrissure. Les petits et moyens pâtissons sont souvent plus savoureux et plus faciles à cuisiner. Si la peau est trop dure, mieux vaut peler le légume avant de le préparer. Il se coupe généralement comme une courge classique, ce qui peut nécessiter un couteau bien aiguisé si la peau est épaisse.

Idées de recettes

- Pâtisson farci : coupez un chapeau au niveau de la tige, évidez la chair, puis mélangez-la à d’autres légumes de saison (oignon, champignons). Assaisonnez avec des herbes, des épices et un peu de fromage râpé ou une alternative végétale. Replacez la préparation à l’intérieur du pâtisson et enfournez.

- Gratin de pâtisson : coupez le pâtisson en tranches, disposez-les dans un plat à gratin avec un peu de crème végétale (ou animale selon vos préférences), ail, oignon, herbes aromatiques, et parsemez de chapelure ou de fromage râpé. Faites cuire au four à 180°C pendant 30 minutes environ.

- Pâtisson poêlé : débitez-le en cubes, puis faites-le revenir dans un peu d’huile d’olive ou de beurre végétal. Ajoutez une pincée d’ail, de sel, de poivre et éventuellement des herbes fraîches. Servez chaud avec une céréale et une légumineuse pour un repas végétarien complet.

D’autres légumes oubliés à découvrir

Si topinambour, panais et pâtisson sont les plus connus, ils ne sont pas les seuls légumes anciens qui méritent votre attention. Voici quelques autres variétés qui valent le détour :

- Le rutabaga : un légume-racine proche du navet, parfois perçu comme un aliment de disette. Pourtant, il possède une chair tendre et légèrement sucrée qui fonctionne très bien en purée ou en pot-au-feu végétarien.

- Le crosne : petit tubercule de forme allongée et annelée, à la saveur douce et légèrement noisettée. Disponibles à la fin de l’automne et en hiver, les crosnes sont délicieux sautés rapidement ou blanchis, puis revenus à la poêle avec un peu d’ail.

- La scorsonère (ou salsifis noir) : ces longues racines noires cachent une chair blanche à la saveur délicate et légèrement proche de l’asperge. On peut les cuisiner en gratin, en sauce blanche ou simplement rôties au four.

- Le cerfeuil tubéreux : un petit tubercule conique, au parfum subtil et légèrement sucré, qui rappelle le goût de la châtaigne. Il est délicieux quand il est rôti ou cuit à la vapeur et servi avec un filet d’huile de noisette.

Ces légumes oubliés représentent un excellent moyen de diversifier notre alimentation, de soutenir des agriculteurs qui font le choix de préserver un patrimoine varié et de diminuer nos repas standardisés. Ils sont très appréciés en cuisine végétarienne, car ils apportent une variété de goûts, de textures et de couleurs, tout en étant nutritifs.

Pourquoi leur redonner une place dans nos assiettes ?

Redécouvrir ces légumes anciens offre plusieurs avantages :

- Variété gustative : chaque légume possède sa propre identité. Les panais sont sucrés, le topinambour a un léger goût d’artichaut, le pâtisson est doux et fondant… Une excellente façon de s’éloigner de la routine carotte-courgette-pomme de terre.

- Valeur nutritionnelle : la plupart de ces légumes sont riches en fibres et en minéraux essentiels. Certains, comme le topinambour, contiennent de l’inuline, très bénéfique pour la flore intestinale.

- Biodiversité : en cultivant et en consommant davantage de légumes anciens, on préserve des variétés parfois menacées d’extinction. C’est aussi un moyen de promouvoir la diversité génétique au sein de l’agriculture.

- Patrimoine culinaire : chaque région avait autrefois ses propres spécialités, souvent en fonction du climat et du terroir. En redonnant vie à ces légumes oubliés, on perpétue des traditions et savoir-faire ancestraux.

- Économie locale : ces légumes sont souvent commercialisés par des maraîchers locaux. Les acheter auprès de petits producteurs encourage les circuits courts et un mode de production plus respectueux de la terre.

Comment les intégrer dans un menu végétarien ?

Que vous soyez déjà adepte de la cuisine végétarienne ou seulement curieux de varier vos recettes, ces légumes oubliés s’intègrent très facilement à de nombreux plats. Voici quelques pistes :

- En soupes ou veloutés : riche en fibres et en vitamines, un potage de légumes oubliés est un moyen simple et rapide de profiter de leurs bienfaits. Le topinambour ou le panais donneront une texture veloutée et un goût légèrement sucré, tandis que le rutabaga ou la scorsonère apporteront d’autres notes aromatiques.

- En gratins et rôtis : les panais, le pâtisson ou le rutabaga se prêtent particulièrement bien à la cuisson au four. Accompagnés d’herbes fraîches, d’épices, de fromages végétaux (ou fromage animal si vous en consommez), ils se transforment en plats conviviaux et savoureux.

- En accompagnement : cuits à la vapeur, revenus à la poêle ou même grillés, ces légumes peuvent étoffer un plat de céréales (riz, quinoa, orge perlé) et de légumineuses (lentilles, haricots blancs, pois chiches). On obtient alors un repas complet, riche en protéines, en fibres et en nutriments essentiels.

- En purées ou écrasés : les panais, topinambours ou rutabagas peuvent remplacer ou compléter la pomme de terre pour des purées originales. Les mélanges de deux ou trois légumes oubliés permettent d’obtenir des saveurs subtiles et plus complexes.

- En salades froides : certains légumes se consomment aussi crus, comme le panais jeune râpé ou le pâtisson très jeune et finement tranché. Associez-les avec une vinaigrette légèrement sucrée, des graines de courge ou de tournesol, et quelques herbes fraîches.

Astuces pour les choisir et les conserver

- Saison : la majorité des légumes oubliés sont disponibles à partir de l’automne jusqu’au début du printemps. Ils aiment plutôt les climats frais et résistent souvent aux températures plus basses. Pour les déguster à leur summum, pensez à les acheter dans leur période de récolte.

- Choix : optez pour des légumes fermes, sans taches ni signe de moisissure. Pour le topinambour, méfiez-vous des tubercules trop secs ou fripés, ce qui indique un manque de fraîcheur. Les panais ne doivent pas présenter de moisissure à leur extrémité et leur peau doit être plutôt lisse.

- Conservation : stockez la plupart de ces légumes dans un endroit frais et sec, comme un cellier ou le bac à légumes du réfrigérateur. Le pâtisson se conserve un peu moins longtemps qu’un potiron classique, donc il est préférable de le cuisiner dans les jours qui suivent son achat. Les tubercules (topinambour, rutabaga, panais…) se conservent un peu plus longtemps, parfois plusieurs semaines, surtout s’ils sont maintenus dans un linge humide.

Zoom sur l’aspect écologique

Le retour des légumes oubliés sur le marché du bio et en boutique paysanne est souvent associé à la promotion de pratiques plus respectueuses de la biodiversité. En choisissant ces légumes :

- Vous soutenez des petits producteurs qui font le choix de semer des variétés ancestrales.

- Vous réduisez le risque de gaspillage alimentaire, car ces variétés sont souvent bien adaptées aux conditions locales et nécessitent moins de ressources pour pousser.

- Vous contribuez à la préservation de la diversité génétique. Les monocultures intensives fragilisent l’écosystème, tandis que la culture de variétés anciennes et diversifiées renforce la résilience face aux aléas climatiques et aux ravageurs.

Pour aller plus loin, renseignez-vous sur les associations locales de préservation des semences, qui œuvrent pour la diffusion, l’échange et la revalorisation des semences anciennes. Vous pourrez même envisager de cultiver vous-même des légumes oubliés dans un petit potager ou dans des bacs sur votre balcon, si vous en avez la possibilité.

Conclusion

Cuisiner les légumes oubliés comme le topinambour, le panais et le pâtisson est une excellente manière d’enrichir la cuisine végétarienne tout en contribuant à la sauvegarde de la biodiversité et du patrimoine culinaire. Leurs saveurs douces et leurs textures variées offrent une infinité de possibilités, des soupes réconfortantes aux plats mijotés sophistiqués. En bénéficiant d’une bonne teneur en fibres, en vitamines et en minéraux, ces légumes anciens répondent également aux besoins d’une alimentation saine et équilibrée. Osez donc sortir des sentiers battus et invitez ces délicieux légumes d’antan à votre table. Leur retour ne manquera pas de surprendre et de séduire vos convives… tout en perpétuant une histoire culinaire bien trop longtemps laissée de côté. Bonne dégustation et bon voyage dans l’univers surprenant des légumes oubliés !